原创 北大魏丽萍课题组 星星雨 2017-01-17

对中国大陆第一家自闭症谱系障碍干预机构星星雨20年(1993-2012)的数据资料的统计分析研究

作者(排名不分先后):

魏丽萍 孙忠凯 田惠萍 濮正璋 吴佑佑周维真 叶永鑫 王丹丹 赵明真 卢淑娟 杨长红

翻译作者:王丹丹

摘要

背景:自闭症谱系障碍(ASD)是以患者显示出持续的社会沟通和社会交往的障碍,并伴随局限的、重复的行为、兴趣或活动。本研究的目的是通过分析星星雨教育研究所(SR)近20年的数据来分析自闭症谱系障碍诊断和干预的趋势。SR是中国大陆第一家自闭症干预机构。数据资料也有来自于最近调查的心盟机构—中国自闭症行业干预协会。

方法:我们分析了1993-2012年星星雨登记的2222个家长报告确诊自闭症的孩子和612个家长报告被诊断为自闭症倾向的孩子。这里面的大部分的孩子都是6岁及以下的孩子,这也是我们研究的主要焦点。我们也分析了2013年我们调查的100家心盟机构的结果。数据分析主要采用了广义估计方程,多元线性回归和Mann-Whitney检验的统计方法。此报告具有统计学显著性。

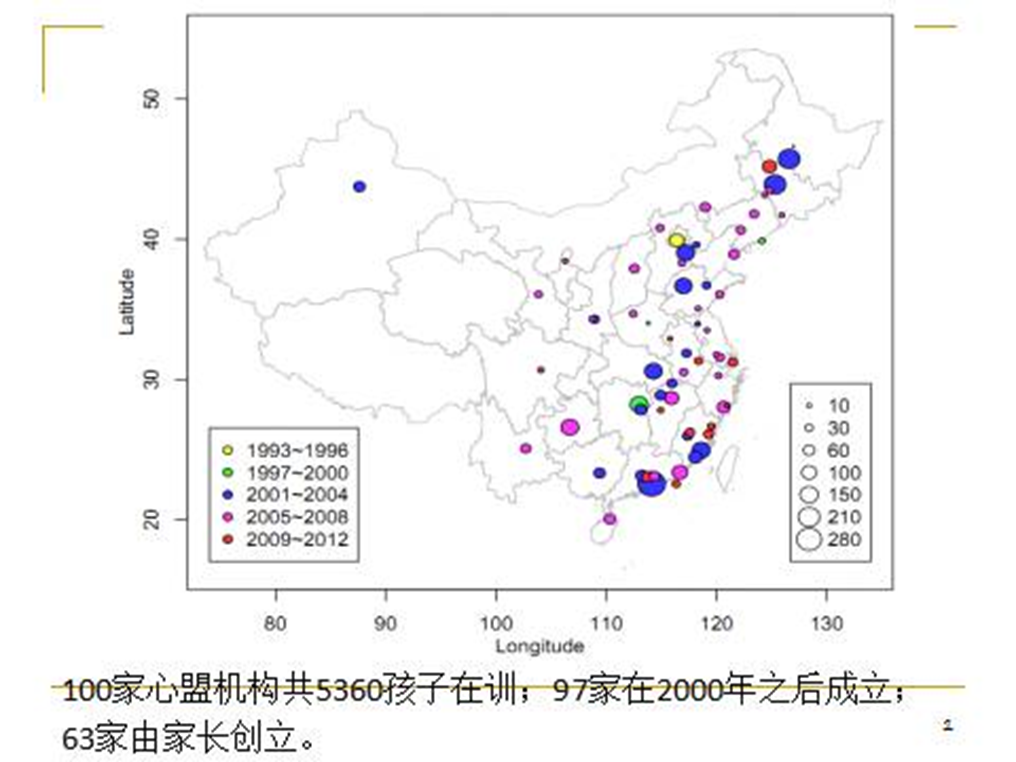

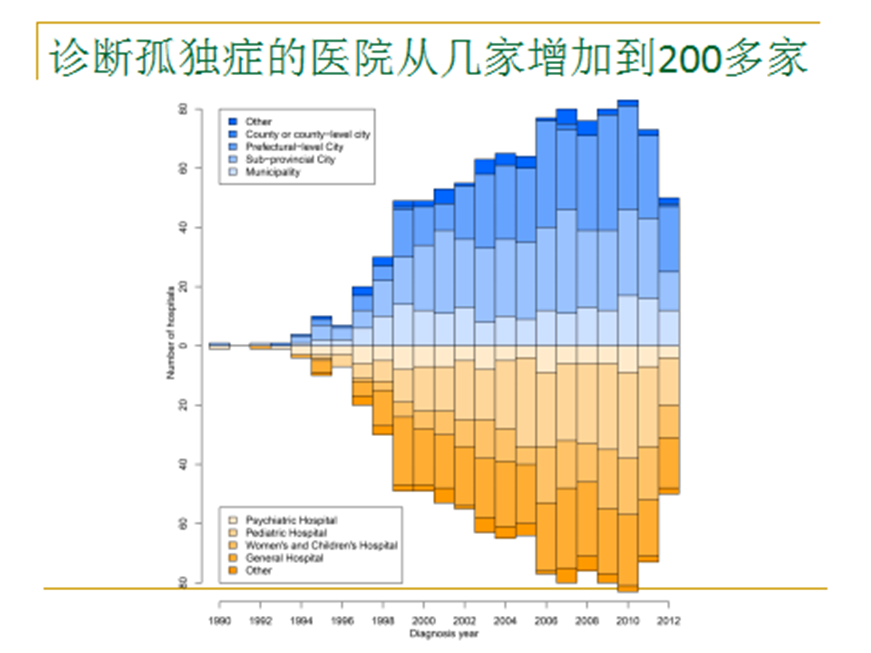

结果:诊断星星雨孩子自闭症的医院从1990年的几个增加到现在的276家;从1998年至2012年医院诊断“自闭倾向”的比例增加了2.04倍,并且可以确诊的孩子更为小龄化;首次诊断ASD或“自闭症倾向”孩子的平均年龄每十年下降0.27岁;更高学历的父母与其孩子更早期的诊断之间有统计学上的显著相关;父母在分娩时的平均年龄每十年大约增加1.48岁,而且母亲的平均分娩年龄比2000年和2010年全国人口普查的数据分别高出1.4和2.1岁。在调查的时候,3957个自闭症的孩子分别在100家训练机构接受训练。这些机构中有97%是在2000年以后开办的。经济不发达地区的机构仍然是很少的。

结论:这项研究揭示了令人鼓舞的趋势,同时在星星雨儿童20年的调查数据和中国100家自闭症干预中心中,ASD诊断和干预仍然面临着挑战。

关键词:自闭症谱系障碍,诊断,干预,父母的年龄,中国

背景

自闭症谱系障碍是一种神经发育性疾病,以在社会沟通,社会交往以及刻板的和重复的行为,兴趣和活动的持续缺陷为主要特征。1982年陶国泰医生在中国首次报告了这样的病例,在之前中国从未听说过[1]。孤独症相关的残疾已经成为中国儿童最常见的精神障碍[3]。在中国尚没有公布的全国范围的ASD流行病学调查数据。根据最近报告的美国1/110到1/50的ASD发病率和韩国1/38的发病率来估算,中国大约有1百万到2百万的ASD人群。

中国的卫生系统对自闭症儿童相关问题预先审查过[9-13]。中国的临床诊断是根据中国精神障碍分类与诊断标准第三版(CCMD-3)来进行的[14],它是基于精神疾病诊断和统计手册第四版(DSM-IV)[15]和疾病的国际统计分类和有关健康问题第10版(ICD-10)编制的[16]。对于三岁以下儿童以及高功能孤独症的早期确切的诊断还是具有挑战性的。在中国,医生有时会做出“自闭倾向”的诊断或不给诊断,但鼓励家长尽快寻求自闭症儿童干预机构训练,而不必等待临床确诊[9]。

在中国,自闭症的干预训练主要是由私人的机构和很少的公立的训练机构提供的[11,12]。北京星星雨教育研究所(SR)成立于1993年,是中国第一家自闭症儿童训练中心。1993-1995年,星星雨为自闭症孩子提供一对一的训练服务。到1996年,随着服务需求的过度增长,但是那时候却很少有其它的可提供服务的机构,星星雨改变它的服务模式,开始了11周父母和孩子一起培训ABA的教学模式,并且1998年以后,报名星星雨的孩子年龄被限制到了6岁及6岁以下的孩子[9,17,18],并且是以先报告先服务的原则为基础;其它神经精神疾病或症状的孩子也可以在ABA的训练中受益,虽然机构不鼓励其它障碍的孩子进入,但也没有拒绝;从1993-2012年,有5143个孩子在星星雨登记。直到现在这项重要的自闭症人口数据还没有分析出来。

尽早的行为干预训练对自闭症儿童的预后有积极的作用[19-21] 。更早的干预取决于更早的诊断[22,23]。在中国尚没有针对儿童的早期神经心理筛查。一个孩子首次去看医生往往是等父母或老师发现了这个孩子有不正常的行为的时候。星星雨20年的数据可以让我们看到孩子诊断年龄的发展趋势,并且星星雨孩子的早期诊断可能更取决于父母的因素。

父系和母系生育年龄的增高对自闭症儿童的患病风险有一定的关系,但并不是全部都是这样,研究[24-31] 表明。产妇年龄和自闭症的风险之间的关联要比父亲生育年龄和自闭症的风险之间的关联研究结果更加多样化[32,33]。在中国的人口中,只有一个实验组-对照组研究了中国一个汉族城市的190名儿童发现父亲生育年龄的增高(高于30岁)而不是母亲生育年龄的增高,对自闭症儿童的患病风险提高有统计上的显著性。星星雨的数据可以让我们比较星星雨的自闭症儿童父母的生育年龄和国内普通人口生育年龄之间的一致性。

据估计,在中国目前已经有大约1000个自闭症干预中心(H文,个人通讯)。2005年,星星雨成立了心盟机构,这是自闭症干预机构行业协会[35]。心盟机构在当时研究时(2013年)就有150家会员机构,现在已经有230家会员机构了。在中国以前的关于自闭症机构的研究,都只是涉及到了很少的自闭症机构,并且给出的描述都是从机构负责人或老师或直接观察者的访谈中给出的[9,11-13] 。更大的调查研究之前还没有过。这里,我们进行了100家心盟机构的调查研究,并且给出了分析结果。我们这项研究覆盖了中国自闭症干预机构的10%,是目前为止这方面研究中最大规模的。

方法

这项研究通过了北京大学伦理委员会的审批。所有星星雨的数据在分析之前都进行了去标识化:所有可识别的个人信息,如姓名,父母姓名,联系方式,包括手机号码,邮箱和邮寄地址都已经被抹去。每个记录都被分配一个不可逆转的唯一标识符。这种去标识化的人口数据就不用必须做知情同意了。

北京星星雨教育研究所的自闭症历史数据

从1993年到2012年,总共有5143个孩子登记在星星雨的报名册上。星星雨的工作人员都会收集孩子照顾者提供的调查问卷。所有的调查问卷都设有一个文件编号,被录入到电子登记系统中。以前一共使用了两版调查问卷,第二版问卷是从2011年开始使用的,一共有693个孩子是登记了新版的调查问卷。

尽管这两版问卷有些小的差别,但是都包含了以下五个部分:

第一部分被问及孩子的人口统计学信息如性别,出生日期,目前的年龄,以及有关父母结婚时的年龄,教育程度和职业。

第二部分是关于孕期的情况,如怀孕的时间长度,和并发症,疾病和怀孕期间所服用的药物。

第三部分是关于围产期的状况和婴儿发展的里程碑;

第四部分是关于孩子的诊疗史,照顾者会把孩子的诊断填写在表格中,诊断的年龄,医院。也包含家系的疾病史;

最后一个部分是ASD儿童的评估量表,如克氏自闭症行为量表[36]。

去识别化的数据被恢复和保存在Excel表格中,为接下来的数据分析做预准备。父母报告的孩子的临床诊断可以分为三类:ASD,自闭症倾向和其它;ASD的诊断中包含了自闭症,亚斯伯格,广泛发育障碍,PDDNOS或者是Rett综合征;自闭倾向包含疑似自闭症,非典型自闭症的案例,目前有自闭症症状倾向;被诊断为其它疾病或者缺失诊断信息的被归为其它类别中;有一部分孩子在不同的时间有不止一种诊断结果;至少曾经有一次被诊断过自闭症的孩子就被归入ASD组;那些曾经至少有过一次自闭症倾向的诊断,但是没有确诊自闭症诊断的孩子,被归入自闭症倾向组;总计,2222个孩子被父母报告临床诊断为ASD,612个孩子诊断为自闭症倾向,2309个孩子被归入其它组,在这2309个孩子中包含了203个父母报告临床诊断为其它神经系统疾病的,2106个孩子缺少父母报告的临床诊断;

诊断年龄是通过确诊的日期减去孩子的出生日期计算出来的。父母的生育年龄是从档案中的日期,孩子的出生日期和父母现在的年龄中计算出来的。家长的教育程度被分为五个层次:初中或以下,高中,大专,普通高校和研究生.

对自闭症干预中心的调查

我们通过邮件联系了101家自闭症干预中心的负责人,包括星星雨在内。邀请他们完成18个条目的调查问卷。这些机构都是心盟的成员,并且曾经都答应同意参加我们的研究。对于在邮件中没有回复的机构,我们两天之后会电话联系机构的负责人。100个机构的负责人都完成了这项调查。我们对回收的结果都进行了质量核查,对于漏填的或者错误的信息又都进行了电话回访核查。整体的调查时间从2013年1月29号持续到了3月10号。调查问卷中的信息包括机构成立的日期,机构地点,商业模式,在训孩子的数量,招生的孩子年龄,孩子的诊断,机构老师的数量,训练方法和服务模式。

对父母报告的42个临床诊断的孩子进行再诊断

我们从2012年以前参加过我们孤独症遗传学项目研究中抽取了42个孩子,这些孩子在父母报告的以前的临床诊断中结果为ASD或“自闭症倾向”。我们的孤独症遗传学项目获得了北大伦理委员会的审批,其中包含获得孩子所有的记录,如我们会对参加研究的孩子进行评估,通过经过培训并通过一致性测试的评估者所访谈的自闭症诊断访谈修订版(ADI-R)和经过儿童精神科医生的观察,面诊,使用DSM-IV-TR进行再确诊[38]。我们研究中的内容都是经过孩子父母知情同意书的签字同意的。我们把父母报告的临床诊断结果和我们评估者做的ADIR分数结果和我们邀请的儿童精神科医生的再诊断结果进行了比较,但是ADIR的评估者和儿童精神科医生对父母之前报告的临床诊断不是双盲的。

在ADI-R的算法包括基于所述DSM-IV-TR中评估社会行为,沟通,重复的行为一共42个条目[37]。由于ADIR对ASD的诊断分数没有标准的切截点,我们采用了西蒙研究的标准。如果一个孩子的ADIR分数在沟通和社会互动两项分数上达到了标准的切截点分数,或者沟通或者社会互动其中一项总分比标准切截点少了2分,或者沟通和社会互动两项分数均比标准切截点少了1分,我们就把这个孩子归入ASD的诊断中。

数据分析略过

结果

从1993年到2012年,在北京星星雨教育研究所登记的孩子的特点

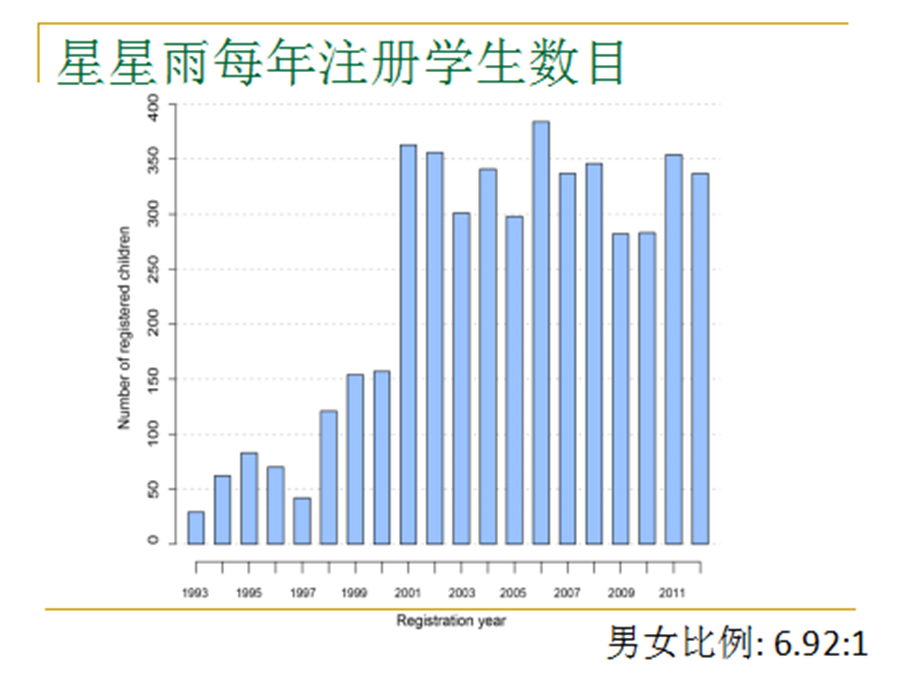

从5143个星星雨登记的孩子中统计出,男女比例为6.92:1。其中中国南部地区的男女比率11.02:1显著高于其它地区;在父母报告临床诊断为ASD或自闭症倾向的2834个孩子中,男女比例为6.97:1。这个比例高于在很多国家的(大约4:1到5:1)的估算结果,但是却与欧洲最新估算的比例和中国的总体比例一致。这个比例在中国的南方也是非常高,大概是8.82:1,但是做了FDR校正后,没有统计上的显著性。这个比例在不同受教育程度的父母所生育的孩子中并没有显著差别,并且对于诊断的年月或者诊断的年龄也没有显著的差别。

星星雨的孩子来自于中国不同的地理位置。70.9%来自于发达地区,如中国的北部,东部和东北地区,9.2%来自于经济不发达地区例如西南和西北地区。将近半数的孩子来自于以下6个城市或省份:北京(12.5%),河北(8.8%),山东(8.0%),黑龙江(7.2%),广东(7.1%)和辽宁(5.9%)。

如图1B呈现的,2001年以前星星雨的入学学生总数稳定增长,除了1996年到1997年这一年。正像背景部分提到的,1996年,星星雨的训练模式发生了变化。自从1998年,父母们开始接受这种新的服务模式,在每年孩子登记的数量上又出现了稳定的增长。到2001年,当星星雨机构达到一定的水平的时候,中国其它的训练机构也开始创办起来,孩子的数量也达到了稳定时期。

100家自闭症训练机构的特点

下图总结了参加我们调查的100家自闭症干预中心的特点。在调查的时候,一共有5360个孩子在100家自闭症干预中心接受训练。在这些孩子中,有3957个孩子有临床的ASD的诊断。这些机构中,差不多所有的机构除了为自闭症孩子服务外,也都会招收其它发育性障碍的孩子如发育迟缓,智力障碍和语言障碍的孩子。97%的机构是在2000年之后成立的。76%的机构分布在中国的东部,东北,北部,南部等经济较为发达的地区。99%的中心都是个人承办的或者非政府组织。63%的机构都是由患有自闭症儿童的父母创办的。这些调查结果与之前在更少样本量的机构调查过的结果是一致的。

在这100家机构中,有99家提供ABA的干预训练,73家提供感统训练,36家提供TEACCH训练。87家机构提供两种及以上的干预方法。73家机构会培训孩子和家长。24家机构仅针对儿童培训。还有3家仅针对家长培训。67家机构招收10岁以上和10岁以下的孩子。仅有12家机构为18岁以上的孩子提供服务。这些机构中的员工数量存在很大的差异,从3个到75个不等,每个机构中的员工数量与这个机构的训练孩子的数量相匹配,大概的比例是1:2.77。

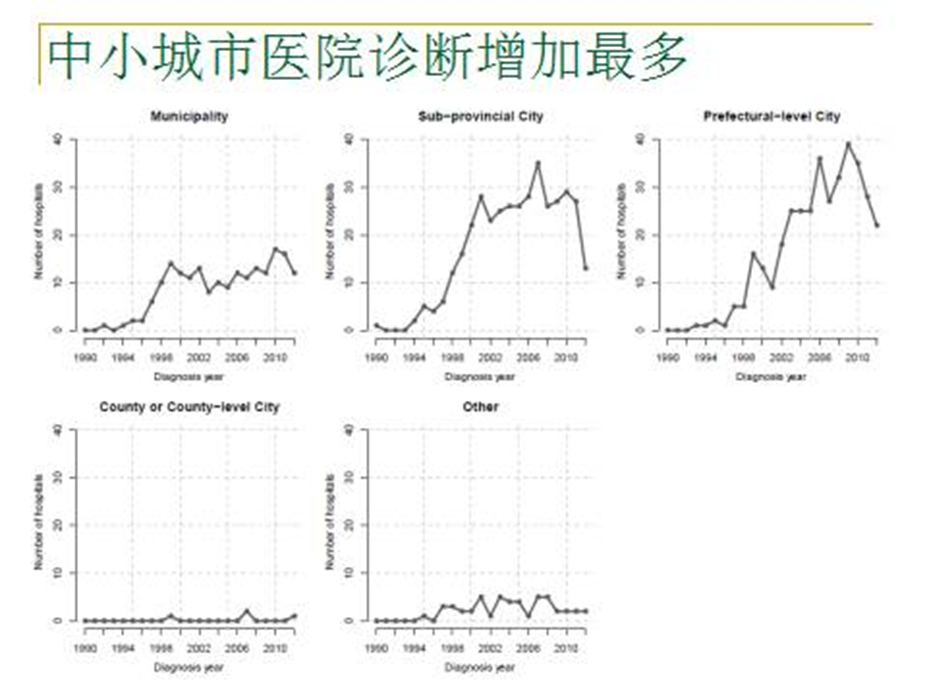

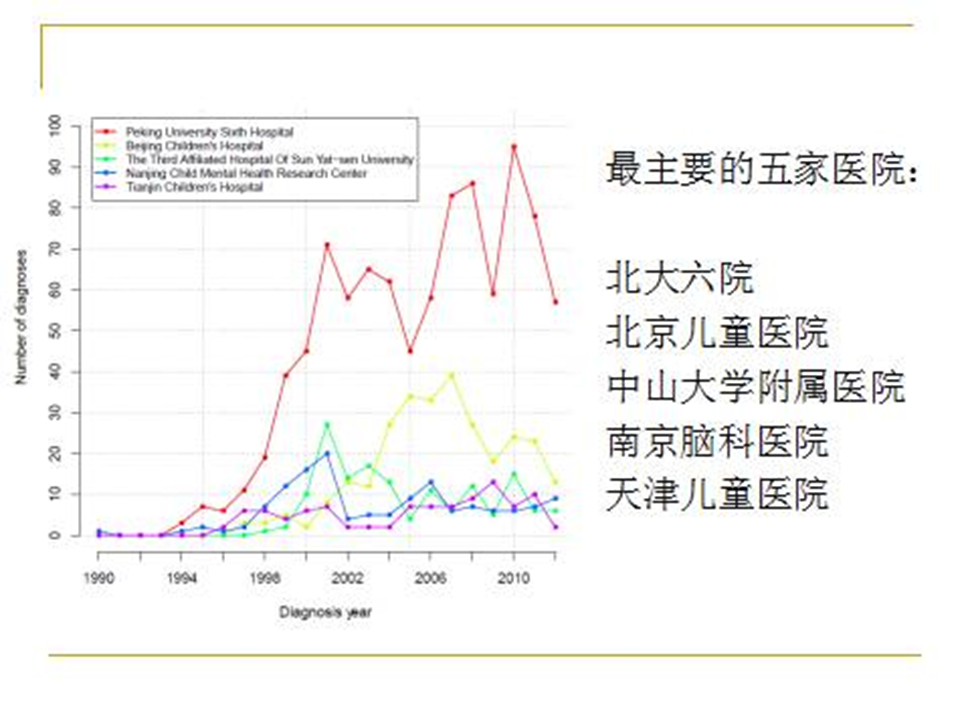

诊断自闭症谱系障碍的医院数量在增加

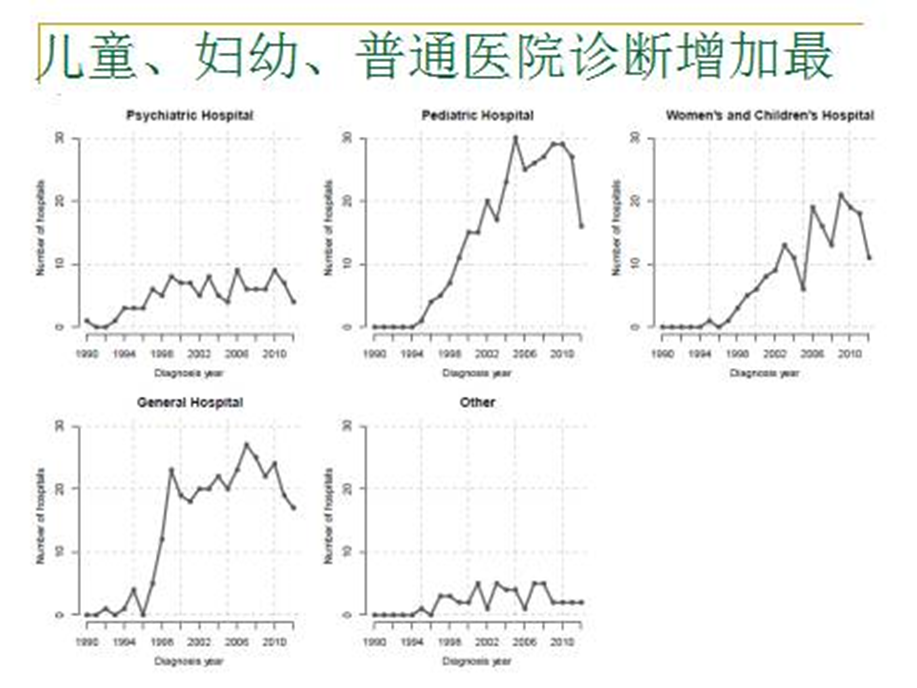

从这些年星星雨儿童获得诊断的医院来看,诊断ASD或者自闭症倾向的医院稳步增加,从90年代初的几家医院到我们调查的时候已经增加到了267家医院。在县级城市和中小城市诊断医院数量增加的尤其迅速。在2007年到2012年,大约一半孩子的诊断是市级医院做出来的,25%的孩子诊断是中小城市的医院诊断出来的,15%的孩子是在县级医院诊断出来的。在这些医院中,56.4%的医院位于中国的北部,东部和东北部,其中诊断能力增长最迅速的是中国东部的医院。相反,在中国中西部地区的医院诊断自闭症的能力发展和增长速度都较慢。

在研究期间,能够诊断的医院也存在多样化。除了精神病医院,在做出自闭症诊断迅速增长的医院有儿童医院,妇产儿童医院和综合性医院。这种增长可能跟病人的需求驱动有很大的关系,正像以前的研究中发现的大部分的家长更愿意去儿童医院或者妇女儿童医院看病,而不是去精神病医院。近几年来,在儿童医院诊断的孩子的数量接近于在精神病医院诊断儿童的数量,大约占了35%的诊断人数。 在我们的研究样本中,诊断自闭症儿童最多的五家医院有:北京大学第六医院,北京儿童医院,中山三院,南京脑科医院,天津儿童医院。在北大六院诊断的孩子的数量是最多的而且持续在增长。

家长报告的临床诊断的再确定

经过ADI-R和精神科医生的再次评估和诊断,这42个家长以前报告诊断为ASD或“自闭症倾向”的孩子大部分的再诊断结果是一致的,其中包括96.8%的以前ASD诊断的孩子和所有诊断为自闭症倾向的孩子。因此,对数据的进一步分析会采用家长报告的临床诊断为ASD或“自闭症倾向”的结果。(n=2834)

家长报告临床诊断为“自闭症倾向”的发展趋势

在调查的2834个星星雨的儿童中,家长报告临床诊断为ASD的有2222个(78.4%),诊断为“自闭症倾向”的有612个(21.6%)。我们发现诊断为“自闭症倾向”的孩子从1998年到2012年显著增加了2.04个点,校正分数为2.36个百分点。另外,这个比例在小龄孩子中增加的较高,其中在1-3岁的儿童中,“自闭症倾向”的诊断占到了31.5%,而在3-6岁的儿童中只占了18.5%,并且在校正比例中显示孩子每减少一岁,自闭症倾向诊断率提高1.6个百分比。

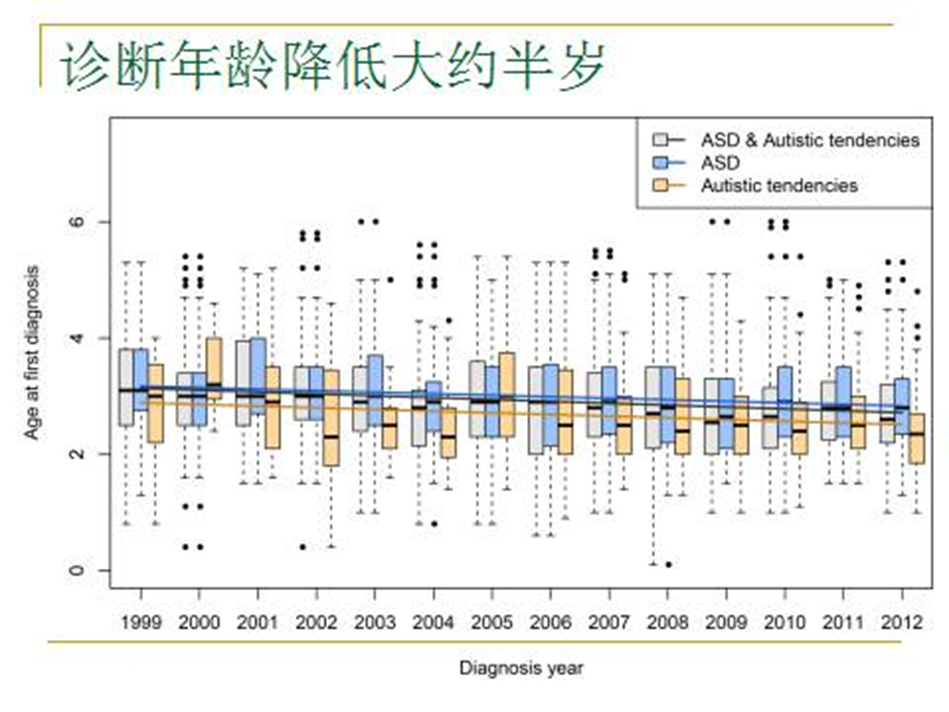

在过去的20年中,首次诊断为自闭症谱系障碍和“自闭症倾向”的儿童的平均年龄有所降低。我们观察到这些年来首次诊断为ASD,“自闭症倾向”,和“ASD或自闭症倾向”儿童的平均年龄在统计上显著降低。在控制了“自闭症倾向”这一诊断之后,多重线性回归模型显示出儿童第一次诊断的平均年龄每十年降低0.27岁。

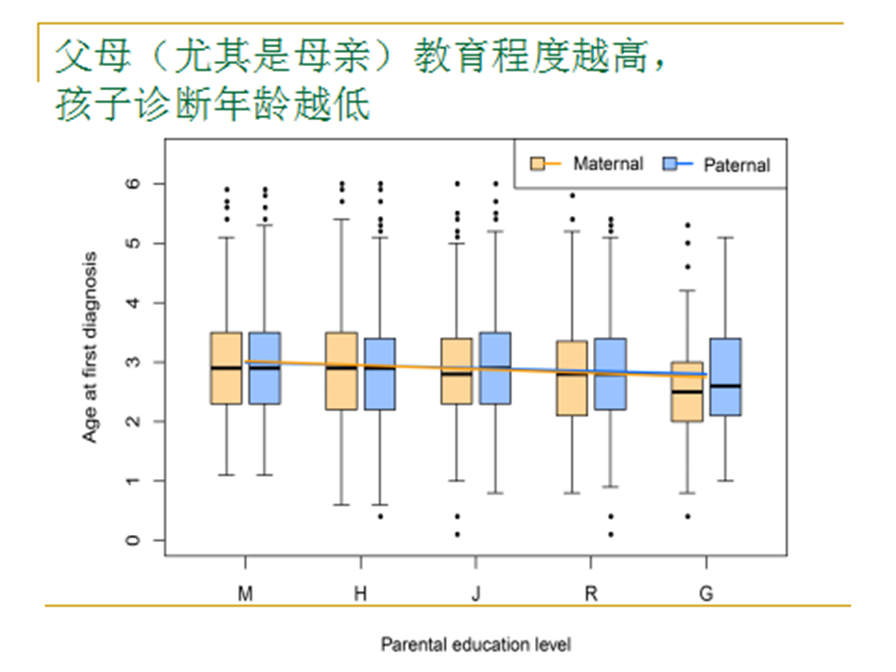

诊断年龄越早的孩子,家长的教育程度越高

以前在其它国家的研究中发现,家长的教育水平越高,孩子首次诊断为ASD的年龄越小。我们对星星雨数据的分析揭示了相似的趋势。多元线性回归模型分析显示父亲和母亲的教育水平与孩子首次诊断的年龄在统计上存在负相关。母亲教育水平高跟孩子越早期诊断的相关性比父亲教育水平高跟孩子越早诊断的相关性要大。然而,因为父母的教育水平存在着很强的相关,所以他们单独对孩子早期诊断的影响很难单独评估。

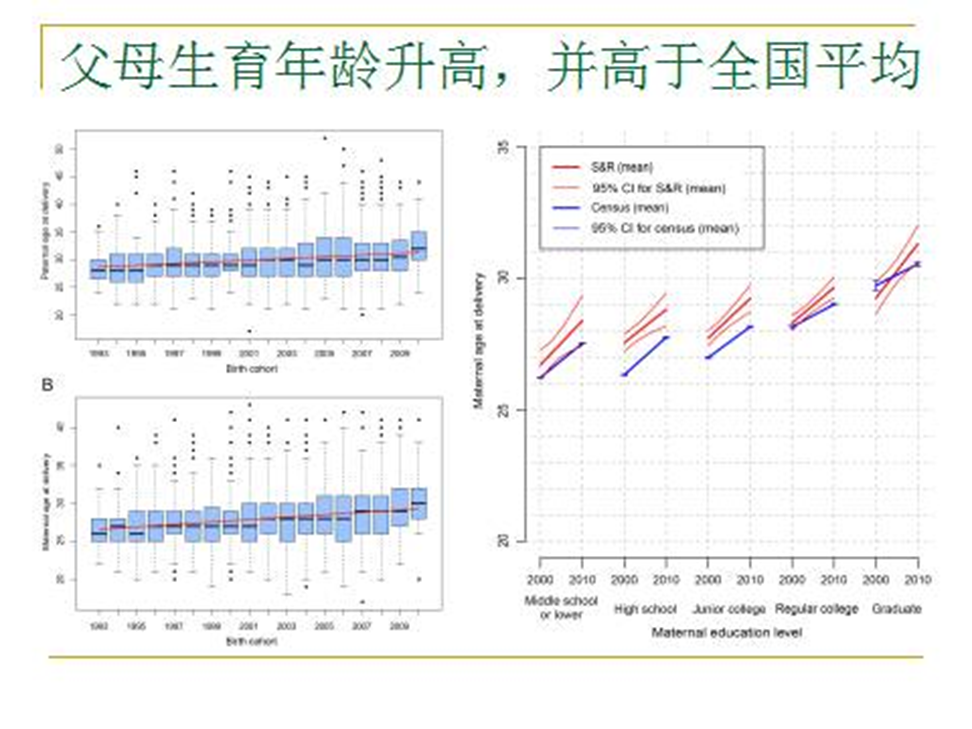

父母生育年龄的增加

正像上图中显示的,在星星雨统计的父母报告的诊断为ASD的父母,生育年龄从1993年的28.53岁到2010年的32.52岁;而诊断为“自闭症倾向”的父母生育年龄从1993年的26.62岁增长到了30.15岁。大于等于35岁生育年龄的父亲的比例从1993年的7.5%增长到了2010年的29.6%,母亲生育年龄的比例从1993年的2.6%增长到了2010年的11.1%。父亲和母亲的生育年龄每十年分别增加了1.47和1.48岁。

从2000年和2010年中国的人口普查数据中,我们看到在普遍人口中父母生育年龄有类似的增长现象,从2000年的平均生育年龄26.29岁增长到了2010年的27.68岁。35岁或更大年龄生育的母亲的比例从2000年的3.8%到2010年的13.7%。根据其它发达国家发布的国家统计报告,类似的增长也同样存在,许多国家的增长甚至高于中国。相比之下,我们调查了星星雨被家长报告诊断为ASD或“自闭症倾向”的孩子,其母亲的平均生育年龄在2000年和2010年的数据,发现比同一时期国家的人口普查生育年龄高,在2000年高出1.4岁,而在2010年,高出2.1岁。即使我们用父母的教育水平来为这些样本分组,也同样发现了星星雨父母的平均生育年龄高于人口普查中所有家长教育水平的平均值。但要排除最高学历水平的父母,他们的生育年龄是相似的。

讨论

我们在这里对中国第一家自闭症训练干预机构的20年的数据和中国100家自闭症干预中心调查数据进行了首次统计分析。目前中国大约有1000家左右的自闭症训练机构。

所以我们研究的星星雨和100家训练机构只是代表了一个小团体,并不是所有的中国的自闭症训练机构。因为一些不得以的原因,在中国的自闭症训练机构调查中已经被报告过,但是我们无法准确量化在我们研究的人口中这种不得以,但是的确存在一些潜在的不得以的原因和限制。

首先,因为北京星星雨仅仅接收六岁或更小年龄的儿童,高功能的孩子不具有代表性,这些高功能的孩子在以前的研究中报告通常都是在较大的年龄才会被发现。其次,获得干预训练的孩子只是所有被诊断的孩子的一部分,而被诊断了的孩子也只是所有ASD孩子中的一部分。

最后,我们调查的100家训练机构可能也不能代表全国的自闭症机构。更大和更公正的国内调查对我们的调查结果进行复制是相当有必要的。

然而,对比之前中国的关于ASD的诊断和干预的出版物中,我们的研究覆盖了更多的病人和机构,以及完成了更多严格的统计检验。

由于国际自闭症诊断标准DSM-5在2013年5月正式发布了,而我们研究的对象都是星星雨2012年之前登记的孩子,这些孩子都是根据CCMD-3诊断的,CCMD-3也是根据DSM-IV和ICD-10编订的。我们对那42个孩子进行再诊断是根据DSM-IV-TR的标准进行的。

在我们研究的人数中,有6个孩子被诊断为Rett综合征,按照DSM-5的诊断标准,将不会把这些孩子归入ASD的诊断中。但是为了保持一致性,我们在统计中没有排除这6个孩子。这么小数量的样本可能不会对我们的结果产生影响。

我们重新诊断的42个孩子并不是从我们全部的样本中随机抽取的,而是取自我们孤独症基因研究项目中的一部分孩子,这些孩子都是2012年年初再诊断的。所有这些孩子都是在2011和2012年在星星雨登记的信息。因此,这些孩子并不能代表星星雨所有的样本,尤其是2011年之前登记的孩子。在中国,更大型的,随机性的临床诊断评估需要进一步开展起来。

在星星雨这些家长报告诊断为ASD的2222个孩子中,有34个孩子报告被诊断为高功能自闭症,20个孩子被诊断为阿斯伯格综合征,没有孩子被报告诊断为PDD-NOS。在我们再诊断归入“ASD”组的31个孩子中,30个孩子被确诊为ASD,其中包含典型自闭症22个,高功能自闭症2个,阿斯伯格综合征5个和一个Rett综合征。相应的,在这31个孩子中,仅有2个孩子在家长报告的临床诊断中被报告为高功能自闭症,其他的孩子都被报告为典型自闭症。这说明在中国目前的临床诊断中,典型自闭症,阿斯伯格,PDD-NOS并没有明显的差别,这和之前的报到结果是一致的。

严格来讲,在我们对星星雨的数据统计分析中,我们关注的焦点仅仅是2834个父母报告为临床诊断为ASD或“自闭症倾向”的孩子。其他的孩子还包括父母报告临床诊断为其它神经系统疾病的203个孩子和2106个缺失家长报告临床诊断的孩子。在这2106个缺失家长报告的临床诊断信息中,有18个孩子参加了我们的自闭症基因研究项目。我们发现这些孩子中其中有13个(大约70%)是有临床诊断的,其中11个孩子被确诊为ASD,另外2个孩子被诊断为“自闭症倾向”,只是父母漏掉报告临床诊断一项了。其它4个(大约22.2%)孩子父母没有报告获得正式的临床诊断但是都曾因为具有行为的怪异被临床医生或者老师暗示及早去机构干预训练,不要等到正式的临床诊断结果再去训练。这几个孩子在我们的再次诊断中的确被确诊为ASD。

星星雨的员工在孩子入学之初会对每个孩子进行常规再次评估,她们发现超过90%的孩子符合星星雨家长登记中的ASD的临床诊断,这跟我们在小团体中再次诊断的结果是一致的。这种形式跟以前研究报道中的大概26%的孩子是在自闭症训练机构中获得了ASD的“诊断”的,而不是在医院中。

“自闭症倾向”诊断的数量和比例在统计上显著增加,尤其是在更小的年龄就获得诊断的孩子。在被归入“自闭症倾向”组的11个孩子在我们的再次诊断中都被确诊为ASD,包括典型自闭症9个孩子,高功能自闭症1个孩子,1个阿斯伯格的孩子。我们的样本量较小,但是可以反应中国临床诊断“自闭症倾向”的趋势,这在之前的报告中也有报道。

3岁以下的孩子在临床中给出准确的ASD的诊断尤其是高功能的孩子,还是很具有挑战性的。

中国的医生一般会倾向于做出“自闭症倾向”的诊断或者鼓励家长及早寻找专业的机构训练而不是等待一个明确的诊断结果。而且,又因为家长们缺少足够的特殊支持帮助他们做出ASD的诊断,中国的普通公立学校通常会拒绝有ASD诊断的孩子(即使是高功能的自闭症也不行),所以中国的医生有时不愿意给孩子贴上ASD的标签,如果孩子太小或者症状较轻,然后就会给出“自闭症倾向”这样的诊断来代替。

近20年来,给星星雨孩子做出ASD或者“自闭症”倾向的医院的数量和多样性上都在增加。尽管有所发展,但是在大城市中半数以上的孩子还是在精神科医院或者儿童医院获得诊断的。但是在小城市比如农村或者乡镇很少有医院能够诊断ASD。小城市的医生的诊断能力仍然是需要提高的。另外,尽管自闭症训练机构从2000年以后数量显著增加,到目前为止有大约1000家的训练机构,但这个数量跟中国ASD孩子的庞大人口来讲还远远不足。更多的培训服务,尤其是中国的不发达地区,急需帮助开展起来。

总结

我们从星星雨20年的数据和目前中国100家ASD训练干预机构的数据统计分析中揭示了ASD诊断的趋势。我们突出的鼓励了一些趋势如可以诊断ASD的医院数量的增加,ASD干预机构的增加,以及ASD儿童初诊年龄的降低。然而,挑战依然存在,如经济不发达地区不足的诊断ASD的医院数量和训练干预机构的数量。